“zecOO”のアイデアそのものは、トヨタを辞めて独立した頃、10年ほど前からありました。当時はCGでラフを作っているくらいだったんですが、やはり、形にしてみたい。すると、オートスタッフ末広の中村さんを紹介されて、最初は中村さんが考えていたリバース・トライク「ウロボロス」のデザインをお手伝いしたんです。その時、「この人は、自分と同じ臭いがする」と感じましたね。そこで、「今度は僕が考えていることを手伝ってよ」と、“zecOO”の話を持ち出したんです。

もともとは、昔見て憧れた「AKIRA」の金田のバイク*1、シド・ミードがデザインしたトロンのバイク*2なんかが頭の中にありました。ですから、いま、“zecOO”に乗ったり、見たりして「AKIRAのバイクみたい」と言ってくださる人がいるのは、正しいんです。実際には、デザインは全く違うし、別ものなのですが、「未来っぽい」という点では共通していますしね。

*1大友克洋氏による近未来の巨大都市を舞台にしたSFコミックに登場する、主人公・金田正太郎のバイクのこと。

*2映画『ブレードランナー』をはじめ『2010年』『エイリアン2』などのコンセプトや様々なプロダクトデザイン、ビジュアルづくりに携わる工業デザイナー、シド・ミードがデザインした映画トロンに登場するバイク「ライトサイクル」のこと。

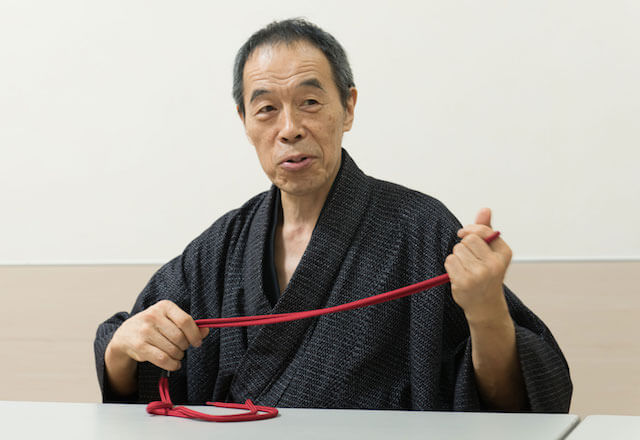

“zecOO”のデザインは、基本的に円弧でできています。ただそれ以上に重要なことは、「人が乗らないと完成しないデザイン」だということです。人が乗らないで展示してあるだけでは、“zecOO”は完全ではない。だから、人が乗るシートが大切になるんです。デザイン上もシートそのものが円弧に含まれていますし、そもそもシートは地面からの震動をライダーに伝えるインターフェイスでもあります。人とバイクを繋ぐ、地面と人の間に介在するもの、それがシートなんです。シートそのものはバイク全体のなかで大きな主張はしません。でも、人を乗せる、伝えるというきわめて重要な役割を占めています。

特に“zecOO”は電動バイクですので、その特徴の1つとして足に操作系が1つもありません。それだけ、シートポジションの自由度が高いんです。だからこそ、ロードレーサーでもなく、アメリカンバイクでもない、中間ポジションにこだわりました。

“zecOO”のシートはデザイン上、限界まで薄くなります。もともとスタイリングを重視し、シートもミニマムで行こうと割り切っているからです。今回、TSテックさんと“zecOO”のシートを開発させていただいたのですが、開発チームの皆さんは、しっかりと尊重してくれました。さすがの堅い設計と美観への配慮。それは予想以上の出来栄えです。快適さや機能の高さに留まらず、なによりユーザーの気持ちを盛りあげてくれるシートが実現できました。

最大のポイントは「変形」です。起動すると、コンソールが点灯し、シートの中央のラインが光り、モーターの振動、音が伝わってくる。走りだすと、加速に対してシートが持ちあがる。このシークエンスが乗る人を盛りあげてくれる。段々と気持ちが高ぶっていきます。これは、まさにマシンと人とのコミュニケーションです。

やはり人がマシンに乗るとき、シーケンシャル(連続的)なものが必要だと思うんです。自動車なら、エンジンをかけるとコンソールパネルが点灯する、それで「いまから運転するぞ」という気持ちになる。ガンダムだって起動すると、目が光る。コンソールが光って音がする。目が光ることに、本当は機能的な意味は無いんです。ガンダムの目ってただのメインカメラなんですから。でも、目が光ることで「いまから動くぞ」と表現してくれる。こうした演出が実はとても重要なことなんです。ベース作りも大事ですが、演出で化けます。今回、改めて認識できました。

バイクに限らず、自動車も含めて、人が移動するってどういうことだろう?という疑問がいつも頭にあります。そのマシンがハイテクでもローテクでも、人間が拡張されていくことだと思うんです。よく自動車を運転するときに「車輛感覚」といいますが、これも人間が拡張されていると言うことですよね。バイクに乗る人には、それ以上に肌感覚として、バイクと自分が一体化する感覚があると思います。全てのデザインは、そのためにある。あらゆる機能は、そのためにある。それを突き詰めていくのが “zecOO”。だから、まだまだ進化させていかなければならない。全ての機能が形となる、理(ことわり)があるデザインというものが求められているし、僕が目指しているものでもあります。まだまだ“zecOO”の進化は終わりませんよ。いまも頭の中で、「もっと!次!」という声が響いています。